Studi comparati sugli improbabili stili di diversi cuccioli nel giocare a “nascondino” 😀

Archivi categoria: Scienza/filosofia

Dennett, Sweet dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza

Recensione a cura di Stefano Comito

Sweet dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza è un saggio di Daniel Dennett, più precisamente è una collezione di articoli pubblicati dal filosofo americano, in cui espone le sue convinzioni su uno dei problemi più attuali all’interno della filosofia e della neuroscienza, ossia lo studio della coscienza. Con questo saggio Dennett ha vinto nel 2005 il premio per le pubblicazioni nell’ambito delle scienze cognitive.

Sweet dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza è un saggio di Daniel Dennett, più precisamente è una collezione di articoli pubblicati dal filosofo americano, in cui espone le sue convinzioni su uno dei problemi più attuali all’interno della filosofia e della neuroscienza, ossia lo studio della coscienza. Con questo saggio Dennett ha vinto nel 2005 il premio per le pubblicazioni nell’ambito delle scienze cognitive.

Nella prima parte del libro (cap1-4), Dennett disegna la svolta naturalistica nell’indagine sullo studio della coscienza; soprattutto nel primo capitolo, denuncia come buona parte della tradizione filosofica si comprometta aderendo a una metafisica vecchia di duecentocinquant’anni.

In seguito traccia il compito della scienza, ossia quello di indagare la coscienza tramite il metodo dell’eterofenomenologia, che consente di esaminare la coscienza da dati oggettivi. Di conseguenza, è negata la priorità di qualsiasi approccio in prima persona allo studio della mente umana; non c’è nulla che il metodo in prima persona possa dirci sulla coscienza e sugli altri fenomeni mentali che la scienza non possa scoprire. Dopo nega che esista uno spettacolo della coscienza che non possa essere spiegato da meccanismi cerebrali come fatto, all’inizio del secolo scorso, con il fenomeno del déjà-vu. Per ultimo, confuta la tesi dell’esistenza dei qualia, affrontando l’esperimento del change blindness: “i qualia sono la conseguenza di una teoria obsoleta, qualcosa che dovremmo tenere lontano dalla nostra esplorazione della coscienza”.

Nella parte centrale del libro (cap. 5), Dennett gira le manopole di quella pompa d’intuizione che è l’esperimento mentale di Mary, tanto caro ai dualisti. Per il filosofo americano non c’è niente che si possa sapere oltre alla descrizione di una teoria naturalista. Al termine, il filosofo americano (cap. 6-7) svela la sua teoria della coscienza riconducendola al modello della “fama” o “celebrità celebrale”, evoluzione della teoria delle Molteplici Versioni, cioè un’alternativa alla teoria tradizionale del Teatro Cartesiano secondo cui tutte le nostre esperienze coscienti si riuniscono in un luogo del cervello per essere esaminate dal soggetto. Dennett si contrappone a chi sostiene che la coscienza sia qualcosa di mistico, come predicano i teologi o un’entità misteriosa come asseriscono i filosofi dualisti, da Nagel a McGinn. Questi ultimi pensano che la coscienza sfugga alle concezioni della scienza, la quale studia la realtà in maniera oggettiva e impersonale, e quindi difendono la tesi che la coscienza sia accessibile solo dal soggetto che fa esperienza dei propri stati mentali in prima persona. Per Dennett non è così, infatti, tutte le attività della nostra mente possono essere riprodotte da un’intelligenza meccanica, un computer, un robot; non c’è differenza tra l’elaborazione d’informazione di una macchina intelligente e l’elaborazione della mente umana. I computer sono artefatti che si avvicinano all’uomo: “ i computer riescono a controllare processi in grado di eseguire compiti che richiedono inferenza, memoria, giudizio, anticipazione; sono generatori di nuove conoscenze, scopritori di strutture, in poesia, in astronomia […] che in precedenza solo gli esseri umani potevano sperare di individuare. La semplice esistenza dei computer ha offerto una prova d’innegabile forza: vi sono meccanismi […] che possiedono molte delle competenze assegnate solo alle menti”.

La teoria che uscirà vincitrice dallo studio sulla coscienza è il funzionalismo, il quale ha già ottenuto successi in altri settori della ricerca scientifica. Così come per calcolare la legge di gravità non è importante conoscere la composizione chimica dei pianeti, per studiare la percezione non è importante sapere il colore degli occhi, allo stesso modo per studiare la mente non è importante il sostrato fisico, l’hardware che implementa il software. Il sostrato materiale può essere composto di transistor, fili elettrici, chip in silicio, ciò che più conta è la computazione indipendentemente dalla materia cerebrale. Così Dennett sostiene un funzionalismo minimalista: “Il funzionalismo è l’idea che il bello è bello in quanto fa bene quello che deve fare […] poiché la scienza è alla ricerca continua di semplificazioni […] il funzionalismo ha un’inclinazione verso il minimalismo, ovvero, che le cose che contano siano meno di quanto si sarebbe potuto pensare”.

Quelli che insistono sul fatto che la coscienza è, in ultima analisi, misteriosa, sono abituati a rimanere sconcertati di fronte all’inesplicabilità degli effetti a noi noti come fenomenologia della coscienza. Il senso comune assegna alla coscienza un velo di mistero e di magia, ma la filosofia di Dennett squarcia il velo; per vedere cos’è realmente lo spettacolo del vivere cosciente, bisogna andare nel retroscena e svelare che quello che sembra uno spettacolo di magia è, appunto, un’illusione come ogni gioco di prestigio che si rispetti. Una volta che saremo in grado di comprendere e riconoscere i modi non misteriosi con cui il cervello lavora, potremo immaginare di costruire una teoria della coscienza senza postulare entità ineffabili. La domanda difficile, l’hard problem, come l’ha definito Chalmers, cioè: “Che cos’è la coscienza?” non ha senso di essere posta, perché non esiste nel nostro cervello un Teatro Cartesiano in cui sono rappresentate tutte le nostre esperienze coscienti, un Sé, un Io, un Re che decide che cosa debba diventare cosciente e cosa invece non ha il diritto di esserlo; al contrario, il cervello è composto di eventi veicolo di contenuto che in maniera anarchica si arrogano il diritto di essere “cerebralmente popolari”, che acquisiscono una certa “fama”. Se la coscienza è l’imperatore e ciò che la costituisce è la sua veste, allora, come dice Voorhees: “ Per Dennett non è l’imperatore senza vestiti, sono i vestiti, piuttosto, che sono senza imperatore”.

Il dialogo finale immaginario tra Psi (psicologia) e Fil (filosofia) ci porta direttamente nella terra dei misteri, la patria dei qualia. I qualia sono le nostre sensazioni soggettive, le nostre esperienze fenomeniche, quello che sperimentiamo in prima persona. I qualia, sostiene Sellars, sono ciò che “rende la nostra vita degna di essere vissuta”. Ad esempio, se ricerco la gioia, lo faccio per quell’intrinseca sensazione soggettiva che mi reca il suo raggiungimento, una sensazione privata e incomunicabile a parole. Ma non esistono i qualia, essi sono il dolce sogno dei filosofi che pensano ancora che esistano proprietà sganciate dalle attività del cervello, che sfuggono alle sue cause ed effetti. In realtà esistono solo proprietà funzionali e relazionali, che possono essere progettate nei sistemi di elaborazione dell’informazione. Per Dennett l’inesistenza dei qualia è un punto non negoziabile all’interno di qualsiasi teoria della coscienza, alla stessa stregua dell’elan vital e della teoria del vitalismo nel momento in cui la scienza ha scoperto, che non solo ne poteva fare a meno ma anche che non esisteva.

Siamo arrivati a un bivio nella ricerca sulla coscienza? Da una parte la coscienza ineffabile e misteriosa e dall’altra la deriva eliminativista ma illuministica di Dennett? Per Dennett una buona teoria della coscienza non tiene conto del Sé, della Volontà Cosciente, dei qualia, e in ultima analisi, della nostra profonda convinzione di essere coscienti. Alla scienza che verrà l’ardua risposta, forse oggi è troppo tardi per la filosofia, aggrappata ancora ai suoi dolci sogni, ma ancora troppo presto per la psicologia.

Stefano Comito

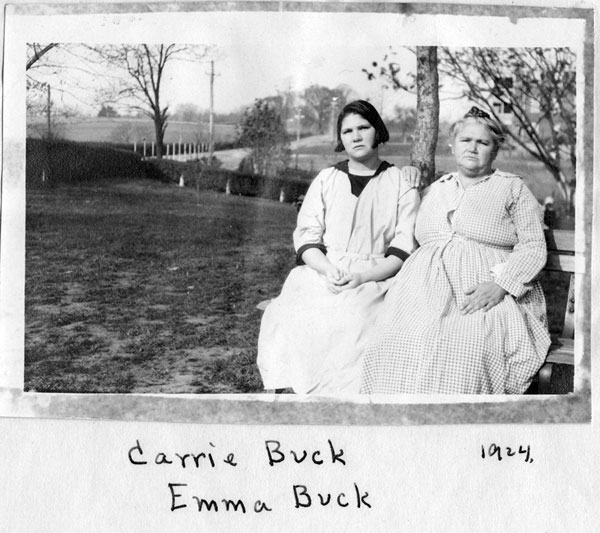

La figlia di Carrie Buck, di Stephen Jay Gould

Prima di essere una toccante storia umana, questo brano è un giallo. Un giallo storico risolto solo recentemente grazie ad indagini in vecchi archivi. E’ la storia di Carrie Buck, la prima donna statunitense (la prima di una lunga serie) a cui venne praticata, in maniera ufficiale, una sterilizzazione eugenetica coatta da parte del proprio governo. E’ una storia, a livello di gender, principalmente di donne, ma più genericamente di poveri, di classismo, di razzismo ed eugenetica, di darwinismo sociale, ambientata negli USA, prima ancora che la Germania nazista applicasse e sviluppasse in maniera orrendamente originale questi protocolli medici che provenivano (anche) da oltre oceano, e che non termineranno certo con la fine della Germania hitleriana. Una storia che parla anche di scienza, quell’impresa e quel fenomeno sociale che spesso legittima ideologicamente se stesso presentandosi col camice bianco: asettico, apolitico ed imparziale. Questa storia, e non poteva essere altrimenti, è narrata da un grande scienziato: il divulgatore, paleontologo, naturalista e darwinista Stephen Jay Gould. Per gentile concessione della casa editrice Feltrinelli, presentiamo il piccolo saggio di Gould intitolato “La figlia di Carrie Buck”, apparso in italiano nella bellissima raccolta (link) “Il sorriso del fenicottero

Prima di essere una toccante storia umana, questo brano è un giallo. Un giallo storico risolto solo recentemente grazie ad indagini in vecchi archivi. E’ la storia di Carrie Buck, la prima donna statunitense (la prima di una lunga serie) a cui venne praticata, in maniera ufficiale, una sterilizzazione eugenetica coatta da parte del proprio governo. E’ una storia, a livello di gender, principalmente di donne, ma più genericamente di poveri, di classismo, di razzismo ed eugenetica, di darwinismo sociale, ambientata negli USA, prima ancora che la Germania nazista applicasse e sviluppasse in maniera orrendamente originale questi protocolli medici che provenivano (anche) da oltre oceano, e che non termineranno certo con la fine della Germania hitleriana. Una storia che parla anche di scienza, quell’impresa e quel fenomeno sociale che spesso legittima ideologicamente se stesso presentandosi col camice bianco: asettico, apolitico ed imparziale. Questa storia, e non poteva essere altrimenti, è narrata da un grande scienziato: il divulgatore, paleontologo, naturalista e darwinista Stephen Jay Gould. Per gentile concessione della casa editrice Feltrinelli, presentiamo il piccolo saggio di Gould intitolato “La figlia di Carrie Buck”, apparso in italiano nella bellissima raccolta (link) “Il sorriso del fenicottero”, Feltrinelli (1987). La traduzione del piccolo saggio è di Lucia Maldacea.

— — —

Frans de Waal, Primati e Filosofi: evoluzione e moralità

Chi è Frans de Waal? Qui il suo canale facebook, continuamente aggiornato sulle sue osservazioni in “pillole”, naturalmente secondo quello strano linguaggio rapido, visivo e immediato che veicola la rete. In due parole, de Waal è un eminente primatologo che ha dato un’ importante svolta a questi studi, con tutte le conseguenze del caso. Non esiste migliore introduzione dei suoi lavori di questo video (sub. Ita), dove soprattutto i filosofi troveranno pane per i loro denti. Nella parte finale del video, de Waal afferma, riferendosi implicitamente a quella distinzione sempre viva (o ancora viva) tra “moderni” e “postmoderni”: […] questo studio divenne molto famoso, ricevemmo molti commenti, soprattutto da antropologi, economisti e filosofi. I filosofi non lo apprezzarono per niente. Perché credo si fossero convinti che l’imparzialità fosse un argomento complesso e che gli animali non potessero concepirla. Un filosofo arrivò a scriverci che era impossibile che le scimmie avessero il senso dell’imparzialità perché l’imparzialità era stata inventata con la Rivoluzione Francese. Un altro scrisse un intero capitolo dicendo che avrebbe accettato che si trattasse di imparzialità se la scimmia che aveva ricevuto l’uva l’avesse rifiutata. La cosa buffa è che Sarah Brosnan, che ha condotto l’esperimento con gli Scimpanzè, aveva un paio di combinazioni con gli Scinpanzé in cui, quello che riceveva l’uva, la rifiutava, fino a quando anche il partner riceveva dell’uva”. Lascio i commenti ai lettori; dico solo che de Waal non ha assolutamente abbandonato il concetto di “natura”, anzi, vi si è gettato completamente alla sua ricerca. Comunque la si pensi su de Waal, è difficile negare l’importanza del suo lavoro, che si estende per più di tre decenni, tra cui gli ultimi 18 anni presso il National Primate Research Center della università di Emory. Il lavoro di de Waal ha contribuito a un cambiamento sostanziale nel modo di pensare scientifico e popolare sul comportamento sociale degli animali, non solo dei primati. In particolare, la ricerca di de Waal sulla risoluzione dei conflitti dei primati e sul loro comportamento sociale ha screditato l’ipotesi che i primati siano individualisti e aggressivi. Il suo lavoro ha dimostrato scientificamente che non solo molti primati mostrano veramente l’opposto di quanto teorizzato solo pochi anni fa dalla comunità scientifica, ma anche che il loro complesso comportamento sociale è come radicato nella loro natura, come lo è ogni istinto di autoconservazione. I primati si comportano socialmente non a dispetto delle loro disposizioni biologiche, ma piuttosto seguendo una loro profonda disposizione naturale. Parlando secondo i canoni della più classica filosofia continentale, si potrebbe dire che de Waal abbia dimostrato la “buona natura” dei nostri più vicini compagni di evoluzione. Nel libro qui recensito, de Waal ha provato il grande salto che un po’ tutti i primatologi sono spesso propensi a fare, quello verso l’uomo, nel cercare di capire laicamente le basi della moralità umana, i “mattoni” che ne costituiscono le fondamenta. Ma se per l’autore la scienza fonda abbondantemente la comprensione della moralità umana, de Waal appare scettico verso coloro che vorrebbero che la scienza determini i valori umani, o verso coloro che con un approccio militante (si riferisce ai “new atheists”) finiscono per sostituire un comportamento dogmatico con un altro.

Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, una recensione

L’antropologo André Leroi-Gourhan, nel suo studio intitolato “Il gesto e la parola” (Vol. I, ed. originale 1964), affronta la complessa e delicata tematica dell’ominizzazione e dei suoi legami con la tecnica e con il linguaggio, argomento sviluppato e trattato per interessantissimi e stimolanti quindici capitoli. Il suo studio è diventato col passare del tempo un classico irrinunciabile dell’antropologia, da cui sono partiti nuovi studi e nuove tendenze scientifiche che tutt’ora sono dominanti e hanno svecchiato discipline quali la linguistica, la sociologia e l’antropologia fisica e culturale, la paleoantropologia. Indubbie le ripercussioni sull’attuale dibattito dell’antropologia filosofica. Per affrontare e introdurre il tema dell’opera, è opportuno citare una straordinaria intuizione di Gregorio di Nissa [1], ripresa per l’appunto dal nostro autore:

Così, grazie a questa organizzazione, la mente, come un musico, produce in noi il linguaggio e noi diventiamo capaci di parlare. Non avremmo certo mai goduto di questo privilegio, se le nostre labbra avessero dovuto assolvere, per i bisogni del corpo, il compito pesante e faticoso del nutrimento. Ma le mani si sono assunte questo compito e hanno lasciata libera la bocca perché provvedesse alla parola.

Parola chiave dei primi capitoli dell’opera di Gourhan è il termine “liberazione”. L’autore confuta dapprincipio la credenza nell’antenato mitico scimmiesco e riconduce il progenitore umano ad un “arcantropo” la cui prerogativa principale è la statura eretta. Tale caratteristica “libera” per l’appunto gli arti anteriori, nella fattispecie le mani, che diventano il principale strumento di ibridazione tecnica umana. Inoltre: l’autore critica la convinzione della paleoantropologia classica, anteriore agli anni cinquanta, secondo la quale la causa primaria dell’ominizzazione sia il volume cranico. Gourhan mostra invece che è la stazione eretta a modificare, mediante un complicato legame fisiologico e funzionale con la faccia (sbarramento frontale, mandibola e mascella) e con l’arto inferiore, il volume cranico. E’ dunque questo complesso a condizionare il volume cranico, e non il contrario. Le condizioni dell’uomo nella statura verticale provocano conseguenze di sviluppo neuropsichico che fanno dello sviluppo del cervello umano qualcosa di diverso dall’aumento del volume. Il rapporto tra viso e mano (visto dall’autore nella sua graduale trasformazione dalla forma di pinna) continua a rimanere stretto: utensile per la mano e linguaggio per la faccia sono i due poli di uno stesso dispositivo evolutivo. La tecnica, da un certo punto di vista, si è incarnata nella nostra ereditarietà genetica.

La fallacia del gambler

L’esempio classico è il lancio della moneta. Esempio: dopo aver ottenuto testa per diverse volte, diciamo, per cinque volte consecutive, la nostra tendenza è quella di prevedere un aumento della probabilità che il prossimo lancio sarà croce. In realtà però, le probabilità sono ancora 50/50.

Il brano seguente è tratto da “La straordinaria serie positiva di Joe di Maggio“, di Stephen Jay Gould, in “Risplendi grande lucciola“

“La probabilità pervade l’universo, e in questo senso il vecchio detto del baseball che imita la vita reale ha la sua validità. Le statistiche delle serie positive e negative, intese in modo appropriato, ci insegnano una lezione importante sull’epistemologia, e sulla vita in generale. La storia di una specie vivente, o di qualsiasi fenomeno naturale che richieda una continuità ininterrotta in un mondo dominato da eventi casuali, funziona come una sequenza positiva di battute. In ogni caso vale il modello di un giocatore d’azzardo che gioca disponendo di una somma limitata contro un banco dalle risorse infinite. Alla fine il giocatore ci lascerà inevitabilmente le penne. Il suo unico obiettivo può essere quello di restare in gioco il più a lungo possibile, di prendersi qualche soddisfazione finché c’è […] Vediamo regolarità, poiché abbiamo bisogno di risposte confortanti. Vediamo regolarità perché esistono sicuramente, persino in un mondo puramente casuale. Il nostro errore risiede non nella percezione di una struttura ma nel fatto di attribuire automaticamente un significato a una struttura da noi percepita, specialmente quanto il significato può apportarci conforto, o dissolvere la confusione.

Il mio collega Ed Purcell, premio Nobel per la fisica, che però ai fini del tema che sto trattando è un altro tifoso del baseball, ha fatto un ampio studio di tutta la documentazione delle serie positive e negative del baseball. La sua sicura conclusione può essere riassunta in modo semplice e rapido. Nel baseball non è mai accaduto nulla al di sopra e al di sotto della frequenza predetta dei modelli di lancio di monete. Le serie più lunghe negative o positive, o più corte, sono lunghe quanto dovrebbero esserlo. […] Le regola di Purcell ha una sola eccezione importante, una sequenza lontana di un così gran numero di deviazioni standard dalla distribuzione attesa che non avrebbe mai dovuto verificarsi: la serie di 56 partite di Joe Di Maggio nel 1941. La serie di Joe Di Maggio è la cosa più straordinaria che sia mai accaduta negli sport americani. Di Maggio siede sulle spalle della mitologia e della scienza”.

Jan Patočka, Il mondo naturale come problema filosofico. Una recensione

Pubblicato a Praga nel 1936, Le monde naturel comme problème philosophique (Nijhoff, La Haye 1976) è lo scritto di abilitazione del giovane Jan Patočka, che fu, come è noto, allievo diretto sia di Husserl che di Heidegger. Del primo assistette nel 1929 a quei Discorsi parigini che formano il nucleo delle Meditazioni Cartesiane, del secondo nel 1933 seguì a Friburgo i corsi universitari posteriori a Essere e Tempo, non rinunciando però a proseguire gli studi privatamente con Husserl e Fink. Decisive, in particolare per il Mondo naturale, furono le conferenze di Vienna e Praga del 1935, quest’ultime confluite nella I e II parte della Krisis, le uniche pubblicate da Husserl, l’anno successivo, proprio nel 1936, contemporaneamente a una recensione dello stesso Patočka. Patočka dunque visse in prima persona il conflitto aperto tra il padre della fenomenologia e il suo «miglior allievo» eretico, e quel suo primo significativo contributo alla filosofia fenomenologica ne porta tutti i segni evidenti. Ma non è questo il merito del suo libro. O perlomeno non è questo il motivo dell’interesse per uno studio che per forma e contenuti si presenta, a prima vista, con intenti principalmente divulgativi e riepilogativi della fenomenologia. È l’intuizione che sta al fondo, o a monte, del lavoro di Patočka che risveglia l’interesse – fenomenologico, in primo luogo, ma non solo – per il tema di cui si fa portatore, quello appunto della costituzione del mondo in cui ognuno di noi vive e può vivere, quel mondo «unico e comune» di cui parlava Eraclito (fr. 89, Diels-Kranz), al centro delle riflessioni husserliane nella Krisis.

Il problema del mondo, che secondo Fink era la questione «centrale» della fenomenologia, ha – nell’opinione di chi scrive – provocato in maniera determinante l’esigenza della «nuova fenomenologia» che mosse le Meditazioni Cartesiane di Husserl e ciò che ne seguì. Ed è un filo rosso del pensiero del suo allievo eretico, che si dipana dall’inizio (i primi corsi pubblici a Friburgo) alla fine (il Mondo-Quadro del dominio tecnologico), oltre che un compito del pensiero odierno. Sta dunque qui la ragione principale dell’interesse per il libro di Patočka: averne sospettato l’importanza al punto da farne un polo di gravitazione dei temi fondamentali della fenomenologia e del suo metodo (l’intenzionalità, la riduzione, l’empatia, la costituzione intersoggettiva), che vengono qui discussi in relazione alla riabilitazione del mondo naturale operata dalla fenomenologia husserliana in aperto contrasto con le altre filosofie sue contemporanee, e pure, in particolare, con le scienze.

Continua a leggere

Introduzione al pensiero di Michael Polanyi

a cura di Elisa Radaelli

Michael Polanyi (1891-1976), chimico e filosofo ungherese vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha elaborato un’originale riflessione filosofica in difesa della società libera. I suoi scritti, che spaziano dall’economia all’etica, dalla chimica alle scienze sociali e dalla fisica alla filosofia, costituiscono un’eredità importante a cui sarebbe doveroso dedicare le giuste attenzioni. Tuttavia, sebbene negli Stati Uniti sia sorta, all’inizio degli anni Settanta, un’associazione che raggruppa studiosi di tutto il mondo allo scopo di approfondirne il pensiero[1], egli rimane, ancora oggi, largamente ignorato. Il cognome Polanyi è noto, semmai, perché associato al nome del fratello Karl, uno dei maggiori storici dell’economia del secolo scorso. Dalle opere principali di M. Polanyi affiora con chiarezza l’esigenza, fortemente sentita dall’autore, di individuare le ragioni profonde di alcuni cambiamenti storico-politici, accanto al rifiuto per le spiegazioni più scontate. L’interesse con cui segue le vicende del suo tempo è di estrema importanza per comprendere il suo pensiero nella misura in cui, proprio nel tentativo di spiegare l’attualità, egli elabora originali schemi interpretativi che si riveleranno fondamentali nella formulazione dei capisaldi della sua filosofia politica. In particolare, l’avvento dei regimi totalitari, tedesco e sovietico, assieme alla rivoluzione ungherese del 1956, sono stati per Polanyi uno spunto decisivo. Infatti, la riflessione sviluppata in merito a questi avvenimenti lo condurrà ad esaminare i fondamenti che reggono una società libera e ad interpretarli in termini di credenze.

Michael Polanyi (1891-1976), chimico e filosofo ungherese vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha elaborato un’originale riflessione filosofica in difesa della società libera. I suoi scritti, che spaziano dall’economia all’etica, dalla chimica alle scienze sociali e dalla fisica alla filosofia, costituiscono un’eredità importante a cui sarebbe doveroso dedicare le giuste attenzioni. Tuttavia, sebbene negli Stati Uniti sia sorta, all’inizio degli anni Settanta, un’associazione che raggruppa studiosi di tutto il mondo allo scopo di approfondirne il pensiero[1], egli rimane, ancora oggi, largamente ignorato. Il cognome Polanyi è noto, semmai, perché associato al nome del fratello Karl, uno dei maggiori storici dell’economia del secolo scorso. Dalle opere principali di M. Polanyi affiora con chiarezza l’esigenza, fortemente sentita dall’autore, di individuare le ragioni profonde di alcuni cambiamenti storico-politici, accanto al rifiuto per le spiegazioni più scontate. L’interesse con cui segue le vicende del suo tempo è di estrema importanza per comprendere il suo pensiero nella misura in cui, proprio nel tentativo di spiegare l’attualità, egli elabora originali schemi interpretativi che si riveleranno fondamentali nella formulazione dei capisaldi della sua filosofia politica. In particolare, l’avvento dei regimi totalitari, tedesco e sovietico, assieme alla rivoluzione ungherese del 1956, sono stati per Polanyi uno spunto decisivo. Infatti, la riflessione sviluppata in merito a questi avvenimenti lo condurrà ad esaminare i fondamenti che reggono una società libera e ad interpretarli in termini di credenze.

Mente e natura, Gregory Bateson e l’approccio sistemico

Nel prossimo brano, tratto da “Mente e natura”, il filosofo, psicologo, antropologo e biologo Gregory Bateson crea un fecondo parallelismo fra come funzionano i nostri organi di senso e come funziona la conoscenza: gli organi di senso umani possono ricevere “soltanto” notizie di differenze, e per essere percettibili le differenze devono essere codificate in eventi temporali (cioè in ‘cambiamenti’). La “scienza”, e la “conoscenza”, non è altro che una ricerca delle invarianze, in natura come nel mondo storico. Trovare e definire linguisticamente qualcosa che non cambia (le invarianze), a sua volta, significa trovare le “differenze“. Ma ci sono metodi e metodi nella scienza. Gregory Bateson, un pioniere del pensiero complesso, sistemico, gerarchico e pluridisciplinare, contro ogni approccio riduzionistico, in “Mente e natura” ci invita a “conoscere” e a fare scienza prendendo esempio dal funzionamento dei nostri occhi, dalla visione binoculare. Descrivere un fenomeno da due punti di vista differenti, con due elaborazioni diverse, aumenta infine la comprensione e la descrizione del fenomeno nella relativa e inevitabile sintesi fra i due dati diversi. Come la visione binoculare fornisce la possibilità evolutiva di una nuova informazione (la profondità spaziale) così la comprensione dei fenomeni attraverso la “relazione” è in grado di fornire un ordine nuovo di comprensione e una pedagogia nuova. Dalla visione combinata dei due organi e dai due emisferi cerebrali si ottiene un genere d’informazione che si potrebbe ottenere da un solo occhio soltanto impiegando speciali conoscenze collaterali (ad esempio, sulla sovrapposizione degli oggetti nel campo visivo); si ottiene, appunto, la percezione della profondità. Questa informazione riguarda una dimensione diversa (come direbbe il fisico), o un’informazione di tipo logico diverso (come direbbe Bateson). Per Bateson, però, questa della visione binoculare non è una semplice metafora: è un meccanismo generale provato dall’evoluzione darwiniana, dalla biologia, dal funzionamento della nostra mente. Di questa “metafora”, l’autore, nel corso del libro, dipana una raffinata spiegazione logica, ricca di esempi tecnici ma comprensibili anche per non addetti ai lavori, visto che, come direbbe Gould, la scienza ha bisogno delle giuste metafore per progredire. Nel metodo di Bateson, il “tutto” è sempre qualcosa in più della somma delle parti.

Nel prossimo brano, tratto da “Mente e natura”, il filosofo, psicologo, antropologo e biologo Gregory Bateson crea un fecondo parallelismo fra come funzionano i nostri organi di senso e come funziona la conoscenza: gli organi di senso umani possono ricevere “soltanto” notizie di differenze, e per essere percettibili le differenze devono essere codificate in eventi temporali (cioè in ‘cambiamenti’). La “scienza”, e la “conoscenza”, non è altro che una ricerca delle invarianze, in natura come nel mondo storico. Trovare e definire linguisticamente qualcosa che non cambia (le invarianze), a sua volta, significa trovare le “differenze“. Ma ci sono metodi e metodi nella scienza. Gregory Bateson, un pioniere del pensiero complesso, sistemico, gerarchico e pluridisciplinare, contro ogni approccio riduzionistico, in “Mente e natura” ci invita a “conoscere” e a fare scienza prendendo esempio dal funzionamento dei nostri occhi, dalla visione binoculare. Descrivere un fenomeno da due punti di vista differenti, con due elaborazioni diverse, aumenta infine la comprensione e la descrizione del fenomeno nella relativa e inevitabile sintesi fra i due dati diversi. Come la visione binoculare fornisce la possibilità evolutiva di una nuova informazione (la profondità spaziale) così la comprensione dei fenomeni attraverso la “relazione” è in grado di fornire un ordine nuovo di comprensione e una pedagogia nuova. Dalla visione combinata dei due organi e dai due emisferi cerebrali si ottiene un genere d’informazione che si potrebbe ottenere da un solo occhio soltanto impiegando speciali conoscenze collaterali (ad esempio, sulla sovrapposizione degli oggetti nel campo visivo); si ottiene, appunto, la percezione della profondità. Questa informazione riguarda una dimensione diversa (come direbbe il fisico), o un’informazione di tipo logico diverso (come direbbe Bateson). Per Bateson, però, questa della visione binoculare non è una semplice metafora: è un meccanismo generale provato dall’evoluzione darwiniana, dalla biologia, dal funzionamento della nostra mente. Di questa “metafora”, l’autore, nel corso del libro, dipana una raffinata spiegazione logica, ricca di esempi tecnici ma comprensibili anche per non addetti ai lavori, visto che, come direbbe Gould, la scienza ha bisogno delle giuste metafore per progredire. Nel metodo di Bateson, il “tutto” è sempre qualcosa in più della somma delle parti.

Frankenstein Incompreso, una recensione del libro di Mary Shelley

Ci sono storie radicate profondamente nella cultura e così spontanee alla mente da sembrare naturali, indiscutibili, innate. Sono storie eterne perchè senza memoria; sviluppate nel tempo del Mito si trascinano invisibili di generazione in generazione. Chiamate da Jung archetipi vengono continuamente riplasmate, anche in epoche moderne, senza perdere il loro alone di immortalità. Qui sta forse il segreto nascosto del Frankenstein di Mary Shelley, madre di fantascienza. Dalla mitologia il romanzo prende in prestito le idee della creazione e dell’acquisizione della conoscenza con un riferimento esplicito a Prometeo, la divinità greca che forgiò l’uomo con l’argilla e che, per avergli restituito il fuoco – simbolo dell’evoluzione tecnico-scientifica – venne punito da Zeus per l’eternità. La fama e la diffusione popolare del romanzo però non hanno impedito la nascita di fraintendimenti e rielaborazioni, fissati nell’ immaginario collettivo da successive trasposizioni teatrali e cinematografiche. Il romanzo originale non ha niente a che vedere con quel mostro sbandierato dallo scetticismo antiscientifico che invade oggi i dibattiti della bioetica e non è assolutamente un manifesto contro la tecno-scienza e le sue invasioni di presunte prerogative divine. L’ argomento Frankestein utilizzato dai detrattori della scienza non trova, nelle sue modalità, alcun riscontro nel testo: i riferimenti mitici del romanzo rimangono sempre pure metafore letterarie. L’opera di Shelley è nata come storia di orrore e parla di passioni umane, di convenzioni sociali, di scienza e di solitudine, tanta solitudine. Se una critica alla conoscenza scientifica è presente allora va ricercato in questi ambiti. Frankenstein, o il Moderno Prometeo è un romanzo di fantascienza da una forte connotazione umanista.

Continua a leggere

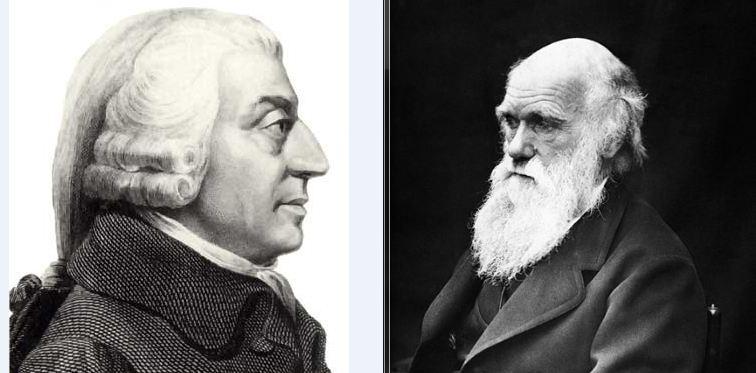

Darwin e Adam Smith

Il seguente brano è tratto dall’ultimo libro di Stephen Jay Gould, La struttura della teoria dell‘evoluzione (in questo link puoi ordinare il libro, curato da Telmo Pievani, ad un prezzo scontato). E’ un’opera enciclopedica e pluridisciplinare, una summa di tutta la sua produzione, in cui il noto studioso rivisita in maniera sistematica la teoria dell’evoluzione alla luce degli ultimi studi e delle nuove prospettive (anche grazie ai suoi propri contributi, cioè l’evoluzione multilivello, la teoria degli equilibri punteggiati, l’exattamento). In questo caso, in un pregevole quadro di sociologia della scienza, Gould si sofferma su alcune coordinate del pensiero di Darwin, specie quel retroterra individualistico e sintetico tipico dell’Inghilterra vittoriana, utile certo a partorire la straordinaria teoria dell’evoluzione, ma da analizzare attentamente per poter ristrutturare – in alcuni casi, profondamente – la teoria, dopo circa 150 anni di vita (la traduzione della sezione è a cura di Alessandro Stella).

— — —

Continua a leggere

Helmuth Plessner, Il riso e il pianto. Recensione di Diana Bonsignore.

Concepire il riso e il pianto come forme espressive significa partire dall’uomo come totalità, e non dal particolare – come il corpo, l’anima, lo spirito, il legame sociale – che si lascia separare dalla totalità quasi fosse qualcosa di autonomo (Helmut Plessner)

Di norma, la filosofia si è posta come scopo la ricerca della verità, scientifica o metafisica, mistica o religiosa e, raramente, ha sopportato lo sguardo beffardo tipico del comico. La filosofia ha, spesso, preferito la polemica, il contraddittorio e lo scontro, piuttosto che l’ambivalenza dello humour. In sostanza, anche all’interno della filosofia contemporanea, realtà in cui comunque pochissimi continuano a credere nell’esistenza di una verità universale e necessaria, si continua a preferire qualcosa che ha più affinità con il tragico che con il comico. Come sostiene Ferroni, l’esistenza del comico è stata per secoli relegata in una zona “bassa”, che non poteva venire negata fino in fondo ma restava comunque tollerata perché subalterna ad una seria, quindi alta e nobile. In questi termini, il riso è stato inteso alla stregua di una parentesi, di una momentanea divagazione. A tale proposito, emblematica è la disputa medievale fra coloro i quali affermavano che Cristo, durante la sua vita, abbia potuto ridere in virtù della sua parte umana; o non l’abbia di certo fatto perché ne riconoscono solo la sua natura divina, negando quella umana. Eppure, vari autori hanno dato uno spazio, più o meno ampio, proprio all’indagine del fenomeno comico e, tra di essi, spiccano Platone, Aristotele, Hobbes, Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Freud, Bergson, Pirandello ed altri. Inoltre, se uno spazio marginale è stato affidato al riso, possiamo affermare tranquillamente che al pianto si è dato ancor meno rilievo. In questo panorama di studi, particolarmente interessante e originale risulta l’interpretazione che Plessner fornisce delle due manifestazioni.