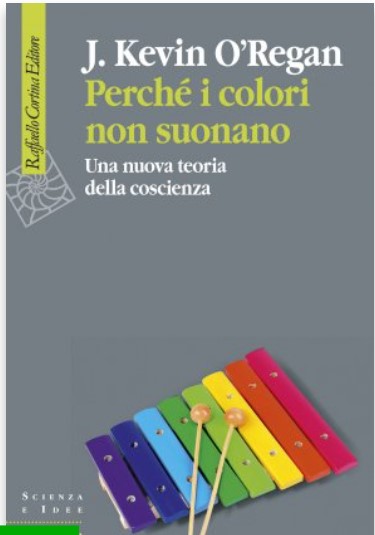

Kevin O’Reagan in questo libro propone la sua teoria rivoluzionaria della coscienza e della percezione visiva. La sua concezione è definita da lui stesso: teoria sensorimotoria ed appartiene all’ala deviazionistica della scienza cognitiva. Oggi, nelle scienze cognitive prevale la tesi che, secondo alcuni “dissenzienti” ed “eterodossi” è diventata un’ideologia, prevede che ogni processo cognitivo e percettivo sia possibile grazie alla capacità del cervello di elaborare l’informazione e costruire la rappresentazione tridimensionale e stabile del mondo esterno, come nel caso della visione (di cui parlerò); inoltre, sempre secondo questa ideologia, il cervello è necessario e sufficiente per spiegare l’esperienza conscia, basta semplicemente cercare i correlati neurali della coscienza fenomenica che il nostro psicologo definisce con il termine di pura sensazione.

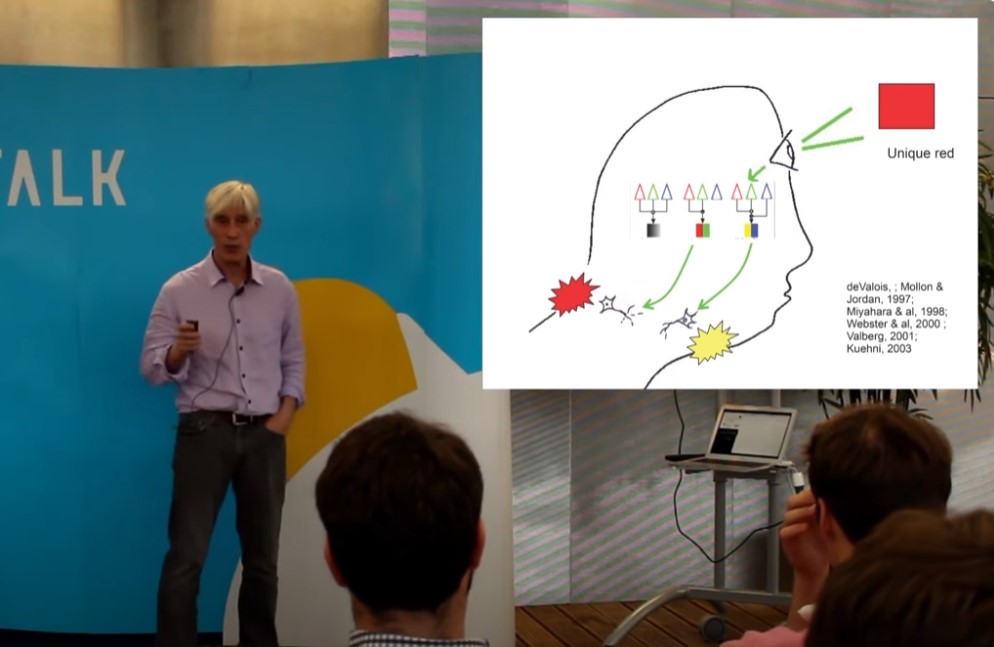

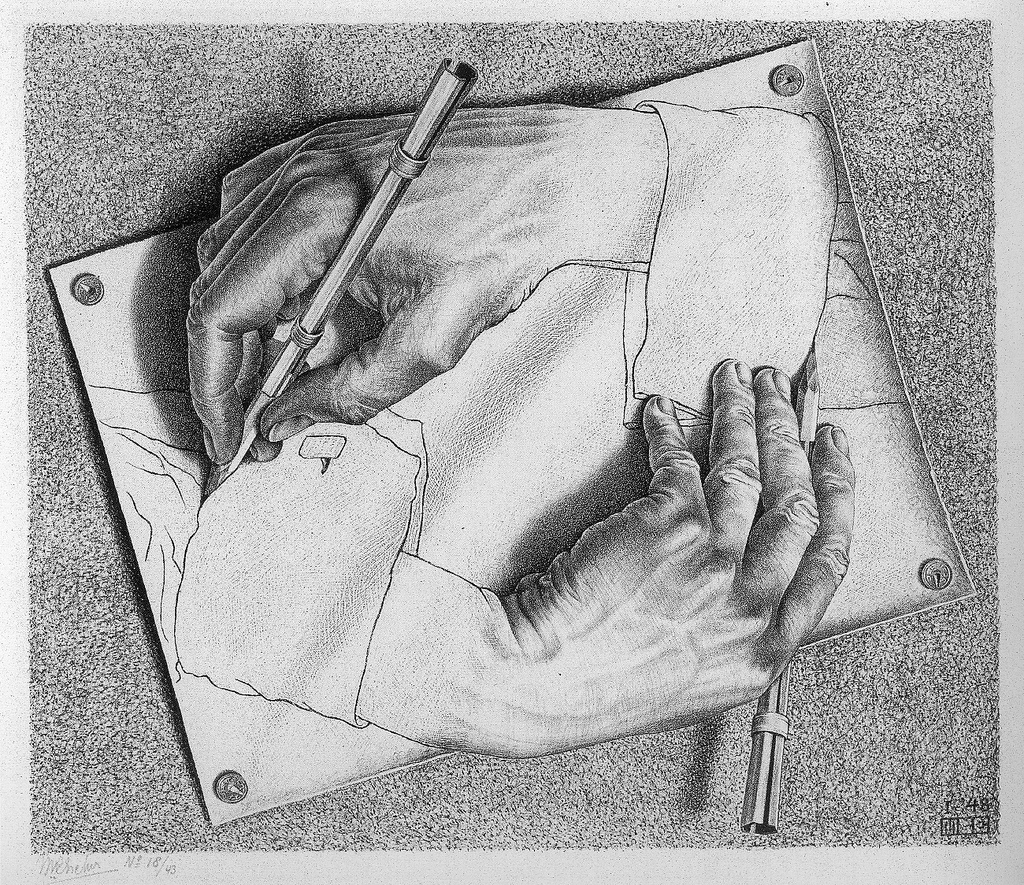

Nella prima parte del libro O’Reagan tratta il problema della percezione visiva (cap. 1-5), mentre nella seconda parte elabora la sua teoria radicale della coscienza (cap.6-15). Secondo la psicologia cognitiva classica, il cervello elabora l’informazione che proviene dall’occhio, generando una rappresentazione tridimensionale stabile e dettagliata del mondo esterno. Questa teoria, detta anche del “riempimento”, è stata accettata a partire dal fatto che, in realtà, l’occhio è imperfetto, come dimostra il fatto che nel campo visivo in particolari condizioni di illuminazione e angolazione, si produce quella che è definita: “macchia cieca”, cioè, una particolare zona del campo visivo dove non è possibile effettivamente vedere. Altra particolare caratteristica dell’occhio è nella parte posteriore della retina dove è prodotta l’immagine del mondo esterno (la cosiddetta “immagine retinica”) già scoperta da Keplero e Cartesio. Il problema è che l’immagine è capovolta, bidimensionale e povera nei dettagli: come facciamo, allora, a percepire la realtà in maniera sorprendentemente ricca e dettagliata? La scienza cognitiva assume, ancora una volta, che il cervello corregga questa povertà di informazione grazie alla sua capacità di elaborarla e produrre una rappresentazione interna del mondo esterno. Ecco, allora, il primo problema rilevato da O’Reagan: se la mente elabora la rappresentazione del mondo, deve esserci qualcuno all’interno, un occhio della mente, che scruta questa rappresentazione o immagine pittorica. È la cosiddetta “fallacia dell’omuncolo” che nel teatro cartesiano della nostra mente osserva l’immagine del mondo esterno e ci porta sul crinale pericoloso di un regresso all’infinito (chi guarda l’immagine nella mente dell’omuncolo? e così via…). Preso atto del “disastro dell’occhio” (pag.3), O’Reagan teorizza che la visione nasca dall’interazione con il mondo esterno, meglio, dalla qualità dell’interazione con esso sulla base di una concezione sensorimotoria alla percezione visiva. L’occhio ha capacità esplorative e, molto importante, l’informazione non è elaborata dal cervello, ma direttamente estratta dal mondo da parte del sistema visivo. La visione nasce dal rapporto dinamico tra il movimento dell’animale e l’input sensoriale, quest’ultimo, si modifica a seconda dell’interazione dell’agente cognitivo con esso. Questa teoria si basa sull’approccio ecologico dello psicologo americano J.J. Gibson che nel suo L’approccio ecologico alla percezione visiva (1979), parlava in maniera diretta della capacità da parte dell’organismo di estrarre l’informazione dall’ambiente esterno in maniera dinamica, attiva ed esplorativa, in quanto viviamo in un mare di informazioni acustiche, visive, tattili, uditive, olfattive. Anche il filosofo Alva Noe in Perché non siamo il nostro cervello, assume che il cervello non riassume in sé tutta la storia relativa alla percezione e che molto da dire rimane sulla relazione dinamica tra il cervello, il corpo, l’ambiente: non siamo “cervelli in una vasca” come sosteneva, invece, il filosofo Hilary Putnam e come è raccontato nel celebre film di fantascienza, The Matrix. Niente paura, il mondo non è un’illusione prodotta dall’attività del cervello, ma è la nostra casa.

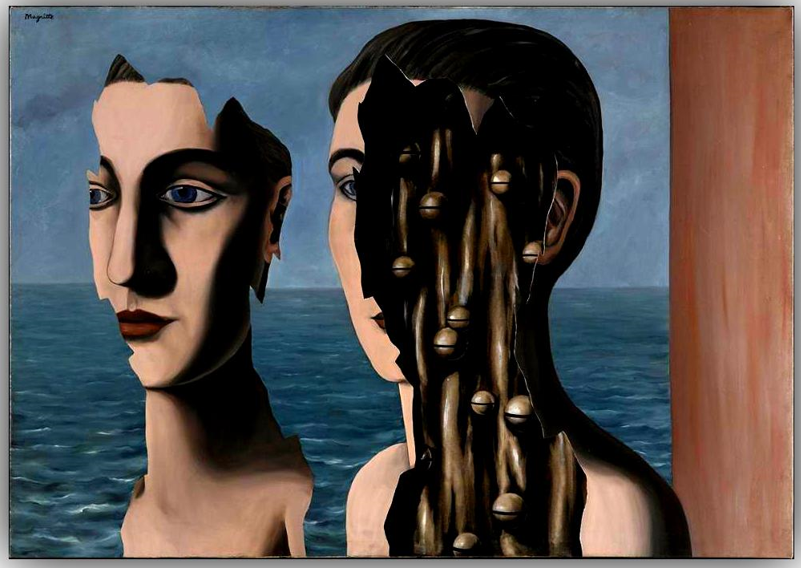

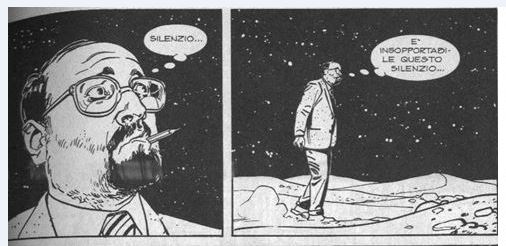

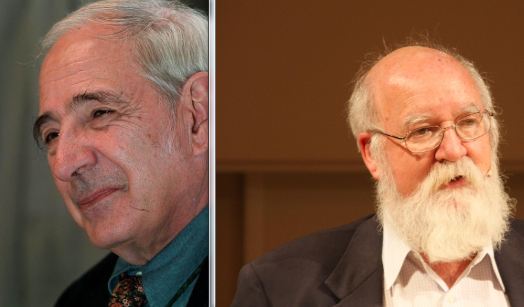

Dopo avere fatto propria la distinzione di Ned Block tra coscienza d’accesso e coscienza fenomenica, nella seconda parte del libro O’Reagan applica la teoria sensorimotoria alla spiegazione di quest’ultima, l’hard problem dei filosofi, che O’Reagan definisce con il termine di “pura sensazione”. La “pura sensazione è qualsiasi cosa le persone riferiscono quando parlano dei più fondamentali aspetti della loro esperienza…quello che i filosofi chiamano qualia, la qualità fondamentale dell’esperienza o “ciò che si prova in essa” (pag. 142). L’approccio dominante ritiene che si debbano cercare i correlati neurali della coscienza fenomenica. Invece, per O’Reagan, non è possibile trovare i neurotrasmettitori fondamentali dell’esperienza perché è incommensurabile il divario tra i meccanismi cerebrali e le pure sensazioni; anche postulare i sensatomi (atomi di sensazione), cioè, i mattoni fondamentali della coscienza fenomenica (il corrispettivo della massa, del peso e della gravità nelle scienze fisiche) renderebbe necessario spiegare perché proprio quei meccanismi neurali generano quel particolare tipo di fenomenicità e non un altro: “Ci sono centinaia di articoli nella letteratura sulla coscienza che propongono meccanismi altisonanti come “la riverberazione cortico-talamica”, le “oscillazioni sincroniche” diffuse, “i fenomeni di gravità quantistica nei microtubuli neurali…ognuno di quei meccanismi, non importa quanto altisonante sia, lascerà sempre aperta un’altra questione: perché il meccanismo produce questa sensazione piuttosto che un’altra?” (pag.150). O’Reagan teorizza che anche la coscienza fenomenica nasca sulla base della qualità della nostra interazione con il mondo esterno, cioè, delle differenti cose che facciamo quando entriamo in relazione con l’ambiente sulla base di astratte leggi sensorimotorie; di conseguenza la fenomenicità non è generata dal nostro cervello, anche se questo è necessario per interagire in maniera efficiente con il mondo. Per O’Reagan i qualia non sono ineffabili e non sono più un mistero, anzi, c’è un senso per cui non esistono nemmeno (come sostiene Dennett), ma dobbiamo in qualche modo rendere giustizia del sentire comune che teorizza l’esistenza dell’esperienza della pura sensazione e il nostro psicologo lo fa all’interno di una cornice che in futuro potrà essere scientifica.

L’approccio sensorimotorio alla coscienza e alla percezione si colloca all’interno del contesto più generale della teoria della scienza cognitiva incorporata (embodied), situata (embedded) che si concludono con la riscoperta del corpo e dell’ambiente. Queste posizioni ritengono si debba dare una svolta decisiva alle scienze cognitive, perché il cervello non è il luogo giusto dove collocare l’esperienza conscia e si spingono più in là teorizzando l’estensione delle nostre facoltà cognitive al di là della frontiera costituita dalla nostra pelle, il loro potenziamento e la diffusione nell’ambiente esterno, anche a scapito dell’immagine tradizionale dell’essere umano.