Scorsese celebra Méliès, l’uomo che rubò il fuoco agli dèi per donare i sogni agli uomini

Orologi, ingranaggi, meccanismi da un lato. Magie, disegni, poesie dall’altro.

L’ultima fatica del cineasta americano Martin Scorsese, Hugo Cabret, trasposizione cinematografica del best seller The Invention of Hugo Cabret di Brian Selznick (La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, nella traduzione italiana curata da F. Paracchini ed edita da Mondadori nel 2007), rappresenta uno slancio dall’imponente magnificenza visiva, arricchita dalla tecnologia 3D, atto a rimuovere una dicotomia avvertita come esteriormente dilaniante e intimamente alienante. Uno straordinario “viaggio attraverso l’impossibile” nel magico mondo del cinema degli esordi che costringe ad abbandonare visioni unilaterali e stereotipate che vedono la tecnica e la fantasia come due mondi contrastanti e inconciliabili.

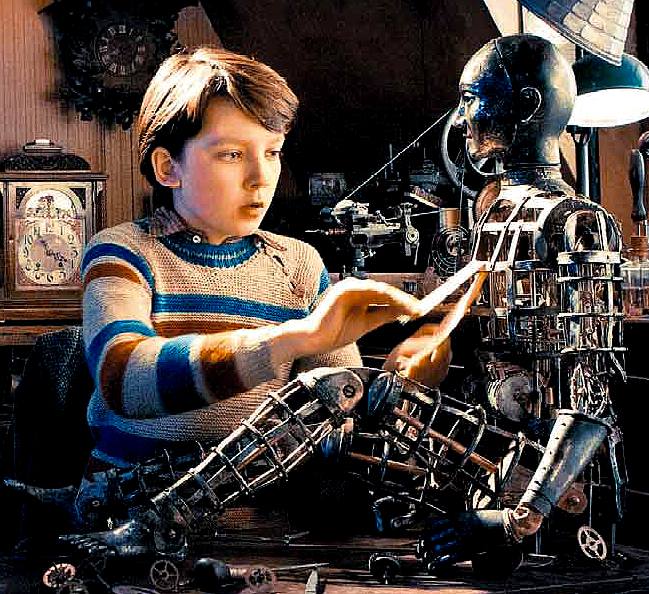

Il piccolo Hugo Cabret (Asa Butterfield), orfanello dai caratteri dickensiani e dal grande talento di fronte a congegni e rotelle, vive, clandestino, all’interno della stazione ferroviaria di Paris Montpartnasse, riportata a tutto il suo splendore degli anni ’30 nella sontuosa scenografia firmata da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo (Oscar meritatissimo). Un “non luogo” – dicendolo con Marc Augé – in cui, come rimprovera il severo ispettore ferroviario (Sacha Baron Cohen), non è lecito compiere azioni diverse dall’attendere treni, salirvi e scendervi, o salutare. Hugo appare condannato a vivere in un mondo chiuso, imperscrutabile, autoreferenziale, ma che si presenta per lui come l’unico abitabile. Gli esterni restano inerti sotto un lieve strato di neve e si colorano di inospitali e freddi toni blu (la fotografia di Robert Richardson guadagna anch’essa l’Oscar 2012).

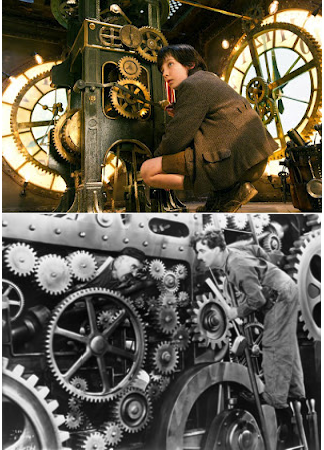

Abitare il mondo per Hugo vuol dire aggiustare ingranaggi arrugginiti, sistemare macchine rotte, riparare e “dar voce” alla muta eredità lasciatagli dal padre (Jude Law). E come la perfetta commistione microcosmica di rotelle dentate e catene garantisce il funzionamento di congegni e di giocattoli a carica, così – richiamando l’argomento teleologico dell’orologiaio -, nel macrocosmo del mondo (e del cinema, ri-figurazione del mondo) ogni realtà ontologica contribuisce a fare del tutto un cosmo, un ordine. Hugo confida a Isabelle (Chloë Moretz) dall’alto dell’orologio della stazione, “Subito dopo la morte di mio padre venivo sempre quassù. Immaginavo che tutto il mondo fosse un enorme meccanismo. Le macchine non hanno mai dei pezzi in più. Hanno sempre l’esatto numero che serve. Così ho pensato che se tutto il mondo era un’enorme macchina io non potevo essere in più. Dovevo esser qui per qualche motivo. E questo deve valere anche per te”.

Siamo ben lontani dalla connotazione ostile di bulloni e ingranaggi disumani che spersonalizzano e alienano l’operaio Chaplin di Modern Times (cui alcune inquadrature non possono non rimandare). In Hugo Cabret lo iato tra tecnica e fantasia si sgretola, l’ésprit de géométrie si accorda con l’ésprit de finesse, gli automi funzionano solo se attivati (e ri-attivati) dal cuore e dall’emozione. Le parti distinte entrano in conflitto, ma le azioni tendono a congiungersi, fino ad arrivare a una situazione trasformata che costituisce un’unità. Un’unità che non è un semplice assemblaggio di parti giustapposte, ma una spirale organica che cresce attraverso le contraddizioni per giungere a un’unità più elevata, a una sintesi dialettica.

Di tale intima unità conosce ogni segreto George Méliès (Ben Kingsley), uomo di spettacolo che ha imparato l’arte della prestidigitazione e l’ha esercitata con tanta dedizione e maestria da assurgere al ruolo di direttore del teatro Robert-Houdin; nello stesso tempo, egli è un uomo di straordinaria competenza meccanica, acquisita lavorando nella fabbrica calzaturiera di famiglia. Con lui, gli oggetti meccanici, quali cineprese, proiettori e automi, diventano mezzi per porre in essere idee fantastiche e per viaggiare in mondi nuovi: “sulla Luna” (Le voyage dans la Lune), “sotto i mari” (20000 lieues sous les mers), “attraverso l’impossibile” (Le voyage à travers l’impossible).

Ma l’orrore della guerra spegne ogni carica visionaria. Il crudo realismo della morte incontrata faccia a faccia uccide ogni magia. Il fuoco (quella stessa potenza distruttiva delle armi) che aveva spento la vita del padre di Hugo brucia le pellicole, le scenografie e i costumi del capostipite dei film di fantascienza. Il tempo e la dimenticanza fanno affiorare quello che per Ortega Y Gasset è il carattere anonimo, per la maggior parte dei cittadini, dei più avanzati progressi tecnici. Quanti di noi, tra i non tecnici, ricordano in questo momento i nomi degli inventori del motore a scoppio? E quanti di noi, tra i non tecnici, ricordano, durante la visione in sala di Hugo Cabret, che Méliès è, insieme ai fratelli Lumière, l’“inventore” del cinema?

Irrompe, allora, prepotentemente il tempo della memoria. Il tempo non può e non deve ridursi a quello scandito dalle lancette, al ticchettio senz’anima che avvolge inesorabilmente tutte le cose. Se anche tutti gli orologi della stazione si rompessero, il tempo non si arresterebbe. Ma il cinematografo, grazie al suo potere poietico unito al linguaggio artistico, può fermare il tempo (come per la capitale francese bloccata nel fermo immagine di Paris qui dort di René Clair). Può sovvertire la scansione cronologica dei congegni meccanici (nel doppio sogno di Hugo è proprio l’orologio a fungere da linea di demarcazione tra realtà – finzione per lo spettatore – e finzione – finzione nella finzione per lo spettatore -). Può ri-descrivere il reale, non un reale qualsiasi, ma precisamente quello che appartiene al mondo dello spettatore, alla sua realtà storica o alla sua immaginazione (è Hugo che l’automa fissa durante il suo sogno; è noi che fissa nella scena finale). Può anticipare il futuro con delle intuizioni (Hugo rivive la scena di Safety Last – Preferisco l’ascensore – in cui Harold Lloyd resta sospeso alle lancette dell’orologio di un grattacielo, una scena che Hugo aveva visto al cinema insieme ad Isabelle; la scena dei due ragazzini al cinema ricorda, a sua volta, quella di Truffaut in I quattrocento colpi). Può “aggiustare” disastri tornando al passato (come in Demolizione di un muro). Può persino raccontare eventi catastrofici esorcizzando la paura attraverso la spettacolarizzazione e la catarsi: il treno dell’Arrivo alla stazione di Ciotat (Scorsese ripropone con precisione filologica la stessa veduta dei fratelli Lumière) questa volta frantuma davvero la vetrata della Gare (lo schermo del cinema), investe davvero gli spettatori, entra davvero nel nostro mondo onirico grazie alla tecnologia 3 D. Fino a precipitare, con la locomotiva numero 721, nella piazza antistante la stazione Montparnasse, dove viene immortalato in un’immagine cinematografica che è il perfetto calco dell’iconografia dell’incidente ferroviario storicamente avvenuto il 22 Ottobre 1895.

Irrompe, allora, prepotentemente il tempo della memoria. Il tempo non può e non deve ridursi a quello scandito dalle lancette, al ticchettio senz’anima che avvolge inesorabilmente tutte le cose. Se anche tutti gli orologi della stazione si rompessero, il tempo non si arresterebbe. Ma il cinematografo, grazie al suo potere poietico unito al linguaggio artistico, può fermare il tempo (come per la capitale francese bloccata nel fermo immagine di Paris qui dort di René Clair). Può sovvertire la scansione cronologica dei congegni meccanici (nel doppio sogno di Hugo è proprio l’orologio a fungere da linea di demarcazione tra realtà – finzione per lo spettatore – e finzione – finzione nella finzione per lo spettatore -). Può ri-descrivere il reale, non un reale qualsiasi, ma precisamente quello che appartiene al mondo dello spettatore, alla sua realtà storica o alla sua immaginazione (è Hugo che l’automa fissa durante il suo sogno; è noi che fissa nella scena finale). Può anticipare il futuro con delle intuizioni (Hugo rivive la scena di Safety Last – Preferisco l’ascensore – in cui Harold Lloyd resta sospeso alle lancette dell’orologio di un grattacielo, una scena che Hugo aveva visto al cinema insieme ad Isabelle; la scena dei due ragazzini al cinema ricorda, a sua volta, quella di Truffaut in I quattrocento colpi). Può “aggiustare” disastri tornando al passato (come in Demolizione di un muro). Può persino raccontare eventi catastrofici esorcizzando la paura attraverso la spettacolarizzazione e la catarsi: il treno dell’Arrivo alla stazione di Ciotat (Scorsese ripropone con precisione filologica la stessa veduta dei fratelli Lumière) questa volta frantuma davvero la vetrata della Gare (lo schermo del cinema), investe davvero gli spettatori, entra davvero nel nostro mondo onirico grazie alla tecnologia 3 D. Fino a precipitare, con la locomotiva numero 721, nella piazza antistante la stazione Montparnasse, dove viene immortalato in un’immagine cinematografica che è il perfetto calco dell’iconografia dell’incidente ferroviario storicamente avvenuto il 22 Ottobre 1895.

Il realismo diventa fantasia. La fantasia diventa realismo. Il cinema supera la dicotomia, messa in luce da Godard, tra “l’ordinario nello straordinario” e “lo straordinario nell’ordinario”. Il cinema scardina il manicheismo di un mondo che oppone il male al bene: i cattivi sono semplicemente coloro che non hanno ancora trovato la propria funzione, e sono come meccanismi rotti in attesa di essere riparati. Il cinema accoglie ogni cosa per restituirla sublimata. È arte che, come disse Akira Kurosawa, ri-comprende in sé tutte le altre per ri-figurarle in un intreccio narrativo sempre nuovo: l’architettura sontuosa della Gare e quella ingegneristica della Torre Eiffel, la danza di coppia e la musica manouche di Django Reinhardt, i romantici versi della poetessa italo-britannica Christina Rossetti declamati da Isabelle, i disegni nascosti nello scrigno di Papà George, la pittura a mano dei fotogrammi presso gli studi di Montreuil, il teatro Robert-Houdin di cui Méliès fu direttore, la letteratura di Jules Verne (che fu anche collaboratore di Méliès in qualità di sceneggiatore), di Charles Dickens (David Copperfield è il libro preferito da Isabelle), e di Alexander Dumas (il signor Labisse dona a Hugo l’opera Robin Hood, Le proscrit).

L’evidente calo di tensione narrativa che si avverte a metà film, nel momento in cui si scopre la vera identità del giocattolaio, è il segnale forte che il protagonista indiscusso della storia ha finalmente guadagnato la scena: il cinema stesso. Scorsese affranca la “fabbrica dei sogni” dalla solitudine dell’orfanaggio, ne celebra i padri, ne restituisce alla memoria le origini: Auguste e Louis Lumière (L’uscita dalle officine Lumière), Buster Keaton (Come vinsi la guerra), Harold Lloyd (Preferisco l’ascensore), Charlie Chaplin (Il monello), Robert Wiene (Il gabinetto del dottor Caligari), David Wark Griffith (Intolerance). Cinema nel cinema. Magia nella magia. Rasentando la ridondanza (come nel caso de L’arrivo di un treno alla stazione di Ciotat e della luna antropomorfa dall’occhio trafitto di Viaggio nella Luna), il cineasta americano mostra il funzionamento della macchina-cinema con l’accuratezza accademica di chi frequenta musei, biblioteche ed esposizioni e con l’intento pedagogico di chi si rivolge ai bambini. Ci svela il dietro le quinte di un cinema muto che ha dovuto inventare dal nulla le proprie tecniche: stop motion, esposizione multipla, colorazione dei fotogrammi, stop trick. Creando per la prima volta un film in 3D, egli stesso scopre di nuovo il cinema e le sue straordinarie tecnologie. Con gli occhi stupiti e incantati del bambino Hugo, guarda al titano (dipinto nella biblioteca dell’Accademia cinematografica) che, con una mano, regge una palla di fuoco, come se rubasse la fiamma dall’alto, e con l’altra proietta luce, come in un cinema.

La tecnica senza la fantasia è vuota, la fantasia senza la tecnica è cieca. Il primo piano dell’ultima scena del film astrae l’immagine dalle coordinate spazio-temporali per trasformare l’automa in icona, espressione pura di un cinema che non può “funzionare” separatamente dai sogni di chi lo crea e dalle emozioni di chi lo fruisce.

Marina Bernardini

— — —

Cast tecnico-artistico

Regia: Martin Scorsese

Sceneggiatura: John Logan

Fotografia: Robert Richardson

Scenografia: Dante Ferretti

Costumi: Sandy Powell

Musica: Howard Shore

Montaggio: Thelma Schoonmaker

Prodotto da: Graham King, Tim Headington, Martin Scorsese, Johnny Depp

(Usa, 2011)

Durata: 127′

Distribuzione cinematografica: 01 Distribution

Pingback: Google Alert – FILOSOFIA NEWS – Easy News Press Agency | Easy News Press Agency

è il film piu belllo che io abbia mai vosto